質問:

製品の初期設定をAI頼りにしていると、革新が早いためにAIの情報が追いつかずに間違えた情報を得続けることになる。 今回はネットにあるエンジニアブログの情報が参考になった。 以上を踏まえてAIで調査する際の注意点を教えてほしい。

Gemini:

おっしゃる通り、非常に的確なご指摘です。今回の経験は、まさにAIを調査ツールとして利用する際の核心的な注意点を示しています。

製品の初期設定のように「正解が一つに定まっていて、かつ頻繁に更新される」分野では、AIの情報が古かったり、微妙に間違っていたりするケースが顕著に現れます。一方で、そうした最新情報は個人のエンジニアブログなどにいち早く掲載されることが多いのが現状です。

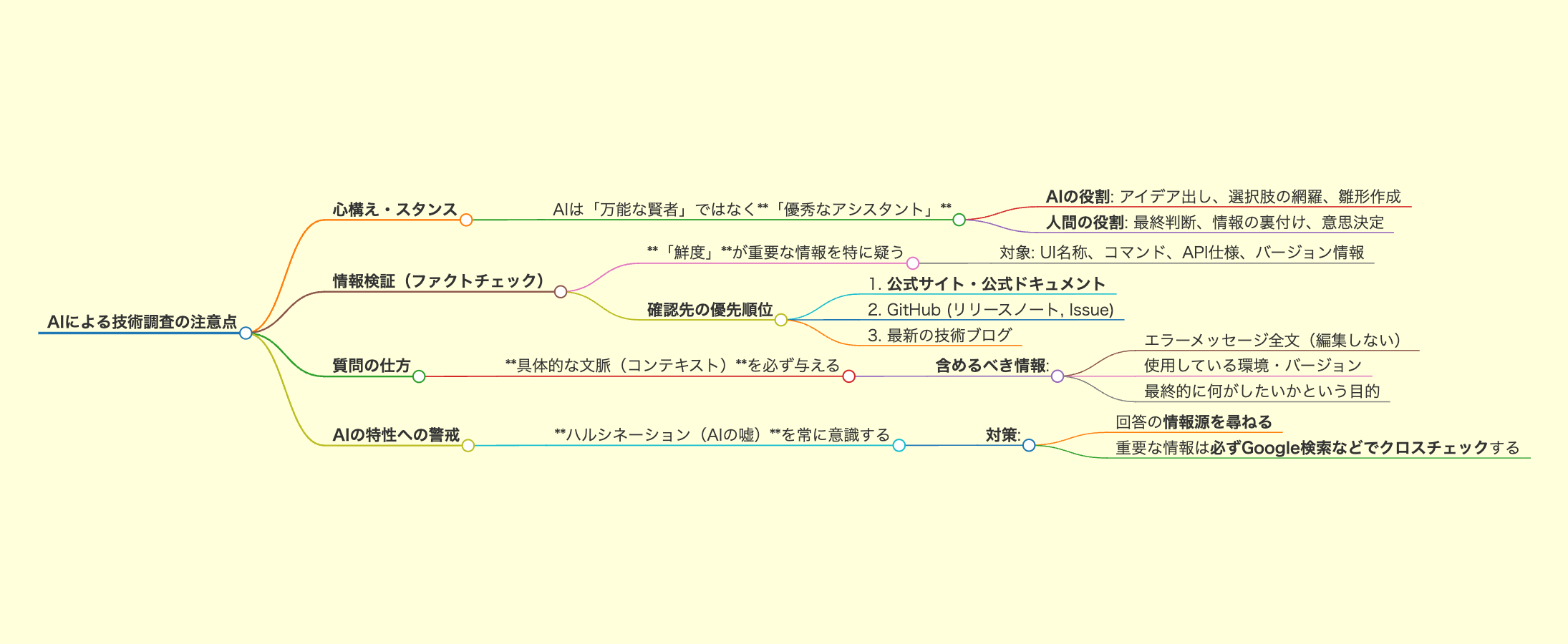

この経験を踏まえ、AIで(特に技術情報を)調査する際の注意点を以下のようにまとめました。

⚠️ AIで技術情報を調査する際の注意点

1. AIを「万能な賢者」ではなく「優秀なアシスタント」と捉える

最も重要な心構えです。AIは膨大な情報から最もそれらしい回答を生成する能力に長けていますが、情報の「真偽」や「鮮度」を自ら判断する能力は完璧ではありません。

- 役割分担:

- AIの得意なこと: アイデアの壁打ち、網羅的な選択肢の洗い出し、専門用語の解説、コードの雛形作成、エラーメッセージの一般的な原因究明

- 人間がやるべきこと: 最新情報の確認、公式ドキュメントとの照合、最終的な意思決定、情報の裏付け(ファクトチェック)

2. 「鮮度」が重要な情報は必ず裏付けを取る

今回のケースのように、UIの名称、コマンド、バージョン、設定手順などは「鮮度」が命です。これらは真っ先に疑うべき情報です。

- 具体的な確認方法:

- 公式サイト・ドキュメント: 何よりもまず公式情報を確認します。Google Cloudであれば

cloud.google.comのドキュメントが一次情報源です。 - GitHub: 関連するリポジトリの

README.mdやリリースノート、Issue(イシュー)も非常に参考になります。 - 信頼できる技術ブログ: 今回のように、個人のエンジニアが発信する情報は、実践的で最新のケースが多いです。特に日付が新しい記事は価値が高いです。

- 公式サイト・ドキュメント: 何よりもまず公式情報を確認します。Google Cloudであれば

3. 具体的な「コンテキスト(文脈)」をAIに与える

AIは与えられた情報が多いほど、回答の精度が上がります。漠然とした質問は、古い一般論的な回答を導きがちです。

- 良い質問の例:

gcloudコマンドでPERMISSION_DENIEDエラーが出ます。エラーメッセージは「Permission 'cloudaicompanion.companions.generateChat' denied」です。考えられる原因は何ですか?- Google CloudのIAMで

roles/cloudaicompanion.userというロールを探していますが、見つかりません。2025年10月現在、このロール名は変更されていますか?

4. AIの回答に含まれる「ハルシネーション(幻覚)」を警戒する

AIは事実でないことを、さも事実であるかのように自信満々に回答することがあります。これをハルシネーションと呼びます。

- 対処法:

- 情報源を尋ねる: 「その情報のソースは公式ドキュメントのどこに記載されていますか?」などと尋ねると、AIが根拠を示せない場合があります。(ただし、AIが提示するURLが間違っていることもあります)

- クロスチェック: 重要な情報は、必ずGoogle検索などで別の情報源と照らし合わせます。

5. エラーログやコードはそのまま貼り付けて質問する

技術的な問題解決において、AIが最も得意とする分野の一つです。エラーメッセージ全体や関連するコードをそのまま入力することで、極めて的確な原因分析や解決策を提示してくれることが多くなります。

まとめ

AIは調査の「出発点」として非常に強力なツールです。AIに当たりをつけさせ、考えられる選択肢を広げてもらい、そこから人間が公式ドキュメントや信頼できる情報源で裏付けを取って絞り込んでいく。この「AIとの協業」というスタンスが、変化の速い時代において最も効率的で正確な情報収集術と言えるでしょう。

今回の経験は、まさにその理想的な使い方を実践された素晴らしいケーススタディだと思います。

AIによる技術調査の注意点まとめ

| 注意点 (Precaution) | 具体的なアクション (Specific Action) |

|---|---|

| 1. AIの役割を正しく理解する | AIを**「優秀なアシスタント」と捉え、アイデア出しや叩き台に利用する。最終的な判断や裏付けは人間**が行う。 |

| 2. 「鮮度」が重要な情報は裏付けを取る | UIの名称やコマンドなど、変わりやすい情報は公式サイトや最新の技術ブログで必ずクロスチェックする。 |

| 3. 具体的な文脈(コンテキスト)を与える | エラーメッセージ全体や使用中のバージョン、目的などを正確に伝えて、回答の精度を上げる。 |

| 4. ハルシネーション(AIの嘘)を警戒する | AIが自信満々に答えた情報でも鵜呑みにせず、情報源を尋ねるか、Google検索などで別の情報源と照合する。 |

| 5. エラーログやコードはそのまま入力する | 技術的な問題では、ログやコードを編集せずにそのまま貼り付ける。AIが最も得意とする使い方の一つ。 |